DTMで作曲をしていると、フェードアウトという言葉を聞くことがあると思います。

フェードアウトは、次第に音を小さくするもので、曲の終わりの演出や編集テクニックとして使われます。

ただ、DTMをはじめたばかりのときは、どんな風にやればいいかイマイチ分からないと思います。

僕もはじめは、やり方がよく分かりませんでした。

しかし、いろいろと試している内に使い方がわかるようになりました。

そこで、今回はCubaseでできるフェードアウトのやり方について説明します。

フェードアウトの手順

Cubaseでは、以下の手順でフェードアウトを行います。

1.オーディオファイルの読み込む

2.フェードアウトの範囲を選択する

3.フェードアウトの機能を起動する

4.フェードアウトの雛形を選択する

5.必要に応じて微調整を行い、実行する

以下、各ステップについて詳しく説明します。

オーディオファイルを読み込む

まず、フェードアウトを行うオーディオファイルを読み込みます。

詳しい方法は、下記の記事をご覧ください。

「Cubaseの使い方【入門編】オーディオファイルの読み込み」

フェードアウトの範囲を指定する

次に、フェードアウトの範囲を指定します。

これによって、どの辺りから音量が下がり始め、どの辺りで音量が0になるかを決めることができます。

今回は、曲の終わりにフェードアウトをかけてみようと思います。

まず、画面上部のツールから、四角いマークの範囲選択を選びます。

次に、フェードアウトを行う範囲を選択します。

フェードアウトを開始するところでクリックし、そのまま右にスライドして、終了するところでクリックを離します。

そうすると、下記の通り選択した部分だけ色が変わります。

フェードアウトの機能を起動する

次に、フェードアウトの機能を起動します。

画面上のメニューから、「オーディオ(A)」→「処理(P)」→「フェードアウト(A)」を選択します。

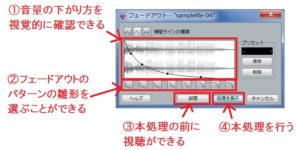

そうすると、下記のようなフェードアウトを行う画面が出てきます。

画面の見方は、以下の通りです。

主に、下記4つを使用します。

1.音量の下がり方を視覚的に確認できるエリア

画面中央のグラフの様なものは、音量の下がり具合をグラフ的に表現したものです。

上下が音量の変化で、右に進むほど時間の経過を表します。

一番上端が元々の音量で、一番下が音量0を表します。

また、左端と右端は、フェードアウトの範囲指定を行った区間に対応します。

2.フェードアウトのパターンの雛形を選ぶことができるエリア

ここでは、8つのフェードアウトの雛形を選ぶことができます。

それぞれ、どのような違いがあるかは、後述します。

3.本処理の前に試料ができるボタン

このボタンをクリックすると、フェードアウトの本処理をする前に、どのような具合で音が変化するのか確認することができます。

試聴ボタンで音を聴いて、思い通りのものになったら、本処理を行います。

4.本処理を行うボタン

試聴して、丁度いい感じになったら、このボタンをクリックして本処理を行います。

フェードアウトの雛形を選択する

一口にフェードアウトと言っても、どんな風に音量を下げていくか、やり方は様々です。

Cubaseには、音量の下げ方の雛形が用意されています。

多くの場合、雛形を選択することで、基本的なフェードアウトを行うことができます。

下記赤枠内の中から、雛形を選ぶことができます。

いくつもあって、最初はそれぞれどう違うのか分かりにくいと思います。

しかし、実際にそれぞれ試してみると、大まかに以下の3つのパターンに分類することができることが分かりました。

シンプルなパターン

上記2つの雛形は、比較的シンプルに音量が下がるパターンです。

上記の雛形は、最もシンプルで、単調に音量が小さくなっていきます。

特に拘らない場合は、このパターンでいいでしょう。

上記の雛形は、先ほどよりも、フェードアウトの開始と終了が曲線的になっていて、より自然に聴こえるものとなります。

変化がはじまるところである、最初と最後がゆるやかになるので、耳なじみのいいフェードアウトとなります。

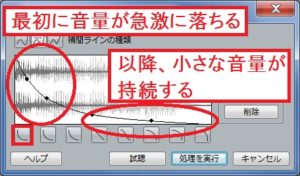

余韻を重視するパターン

上記3つのパターンは、最初に、グッと音量が下がりますが、その後小さな音量が持続するタイプです。

そのため、余韻を重視するパターンと言えます。

3つある内、一番左の雛形が最も急激に、最初に音量が下がります。

また、下記の通り、一番左のものから右側のものほど、最初の音量の下がり具合が緩やかになります。

余韻を残すようなフェードアウトにしたいときは、これら3つの雛形から丁度いいものを選ぶといいでしょう。

急速に終了するパターン

上記3つのパターンは、最初は音量が緩やかにさがりますが、後半にグッと音量が下がります。

そのため、フェードアウトでありますが、比較的メリハリのある終わり方を作ります。

3つある内、一番右の雛形が最も急激に、後半で音量が下がります。

また、下記の通り、一番左のものから右側のものほど、後半で音量が急激に下がるようになります。

右側に進むにつれて、音量を下げるタイミングを「ためる」感じです。

通常に近い音量は長く保ちつつ、後半で切れのある終わり方にしたいときは、これら3つの雛形から丁度いいものを選ぶといいでしょう。

必要に応じて微調整を行い、実行する

基本的に、上記で説明した雛形を選ぶことで多くの場合対応できます。

しかし、もっと自分好みのパターンにしたい場合は、必要に応じて微調整を行います。

それには、2つの方法があります。

黒いポイントを調整する

1つは、下記の通り黒いポイントをクリックしながら、それを動かすことでフェードアウトのパターンを調整する方法です。

雛形のパターンを少し調整したい場合は、この方法でやってみるといいです。

新たに黒いポイントを作る

最初からあるポイントだけでは、思い通りの音量変化にならない場合、黒いポイント以外の余白をクリックすることで新たにポイントを作ることが出来ます。

ポイントを作ったら、それを通過するような音量変化の直線になります。

新たに作ったポイントも、それをクリックして自由に動かすことができます。

まとめ

ここまで説明してきたように、Cubaseのフェードアウトの機能を使えば、かなり自由な形で音量変化をさせることができます。

是非、試してください。

僕のサイトではこの記事以外にも、Cubaseの操作方法について詳しく解説した記事を数多く掲載しています。

ただ、個別の記事を読んでいてもなかなか全体の流れはつかみづらいと思います。

そこで、

僕のサイトに載っている知識やテクニックを、順番に見ていくだけで学ぶことができる

Cubaseで思い通りの音楽を作るための合計15本の動画レッスンを無料でプレゼントしています。

5年以上の時間をかけて僕が培った、DTMの作曲ノウハウをすべて説明した、他にはない大ボリュームの動画レッスンとなっています。

僕自身、専門的な音楽の勉強や楽器演奏の経験の無いところから、社会人になって作曲ができるようになりました。

そのため、一切経験がない方でも安心して見ることができる内容になっています。

作曲に興味をお持ちでしたら、是非チェックしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。