DTMでは、音作りや曲を仕上げていくミックス段階で、様々なエフェクター(エフェクトと同義)を使用します。

エフェクターは、音に様々な効果や変化を与えるものです。

その中で、使用頻度が高いのがリバーブです。

リバーブは、残響と呼ばれる、壁から反射してくる音の響きを再現するエフェクターです。

空間を表現することから、空間系エフェクターと呼ばれます。

今回は、Cubaseにおける、リバーブの使い方やかけ方について説明します。

↓記事と同じ内容を、動画でも解説しています。

リバーブとは?

リバーブは、壁から反射して聞こえる音(=残響)を再現する

リバーブ(Reverb)とは、リバーブレーション(Reverbelation)のことで、英語で残響を意味します。

そのまま、残響を再現するエフェクターです。

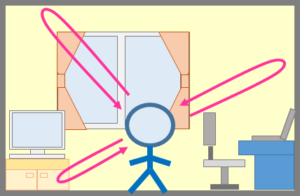

残響とは、上記の様に壁から反射して遅れてやってくる音の集合体です。

コンサートホールなど、広い部屋で音を鳴らすと音がよく響きますよね。

あれが、残響です。

リバーブでは、音がどのくらいの長さ響くのか、残響が聴こえるまでのタイミングや、響き方の質感を調整することができます。

これによって、音がどのような場所で鳴っているのか、再現することができます。

また、残響効果を各楽器やボーカルパートに与えることで、曲に音を馴染ませることもできます。

→リバーブの詳しい解説など、DTM作曲のすべてを解説した全15回・合計6時間21分の無料のDTM講座を受け取る。

リバーブは、センド方式で使用する

Cubaseでエフェクターを使うときは、インサート方式とセンド方式を選ぶことができます。

2つの違いは、エフェクターで加工する前の音声の音量を残すことができるかどうかです。

センド方式では、加工前の音の音量を変えずに、エフェクト成分を調整することができます。

リバーブでは、インサート方式ではなく、センド方式で使うのが効果的です。

まず、リバーブを使ってやりたいことは、残響の調整です。

音は、音の発信源から直接伝わる「原音」とそれ以外の残響に分けられます。

直接聴こえてくる原音ではなく、リバーブで残響を変化させることで、様々な空間を演出することができるのです。

インサート方式使うと、エフェクターの影響度を強くした場合、どんどん原音が小さくなってしまいます。

このため、元の音がそのまま残せるセンド方式の方が、リバーブは使いやすいのです。

→リバーブの詳しい解説など、DTM作曲のすべてを解説した全15回・合計6時間21分の無料のDTM講座を受け取る。

リバーブの使い方

リバーブは、トラックに対して使います。

リバーブは、トラックに対して使います。

トラックとは、DTMで1つの楽器やパートの音を編集する単位です。

例えば、ボーカルやギター、ドラムに対して使う感じです。

ただ、ドラムパートは複数の楽器がひとまとまりになっています。

そのため、さらに細かくバスドラムやスネアドラムなどに個別にかける場合もあります。

その他、マスタリングといって、アルバムなどで複数の曲の雰囲気を揃えるときには、曲全体にリバーブを使う場合もあります。

→リバーブの詳しい解説など、DTM作曲のすべてを解説した全15回・合計6時間21分の無料のDTM講座を受け取る。

Cubaseにおけるリバーブの使い方

それでは、具体的なCubaseにおける使い方について説明します。

FXチャンネルの追加

リバーブはセンド方式で使用しますので、まずエフェクター専用のチャンネルである「FXチャンネル」を作成します。

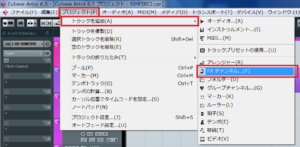

Cubaseの画面上部のメニューから、

「プロジェクト(P)」→「トラックを追加(A)」→「FXチャンネル…(F)」

と選択します。

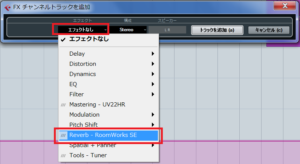

そうすると、下記の「FXチャンネルトラックを追加」という画面が出てきます。

![]()

そうしたら、「エフェクトなし」と書いてあるところをクリックすると、下記のようにエフェクターの種類を選べるようになります。

「Reverb RoomWorks SE」を選択します。

次に、下記の「構成」のすぐ下をクリックすると、「Mono」か「Stereo」を選ぶことができます。

「Mono」を選ぶと、エフェクターで処理された音は、左右で違いの無いモノラル音声になります。

一方、「Stereo」を選ぶと、左右で差を出せるステレオ音声になります。

これらは、エフェクターの種類や使用目的によって、使い分けることができます。

今回、リバーブを用いる場合であれば、「Steteo」で問題ありません。

→リバーブの詳しい解説など、DTM作曲のすべてを解説した全15回・合計6時間21分の無料のDTM講座を受け取る。

エフェクターの種類と、構成を選んだら、「トラックを追加」をクリックします。

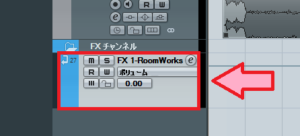

そうすると、下記のようにエフェクターの画面が出てきます(下記、右側の赤枠)。

そして、Cubaseの左端に、「FXチャンネル」が追加されます(下記、左側の赤枠)。

これで、FXチャンネルの追加は完了です。

エフェクターの各ツマミについては、後述します。

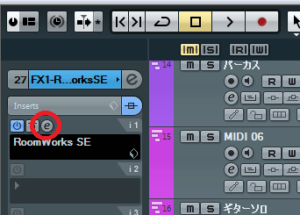

上記右側の赤枠の、エフェクターの画面は、一時閉じた場合は以下の様に再表示できます。

FXチャンネルを選択。

画面左端の、「RoomWorks SE」と表示されているところの「e」マークをクリック。

これで、再表示できます。

→リバーブの詳しい解説など、DTM作曲のすべてを解説した全15回・合計6時間21分の無料のDTM講座を受け取る。

センドによるエフェクターの設定

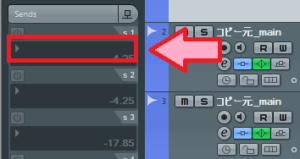

次に、エフェクトをかけたいトラックを選択します。

上記の黄色枠がエフェクトをかけたいトラックで、赤枠内をクリックして選択します。

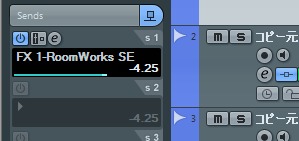

トラックを選択したら、下記の画面左端の「Sends」をクリックします。

ここから、センド方式でエフェクトを追加できます(下記赤枠内)。

すると、センド方式でエフェクトが追加できる枠が出てきます。

下記の赤枠内をクリックします。

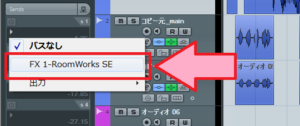

そうすると、先ほど作成したFXチャンネルが出てきますので、クリックします。

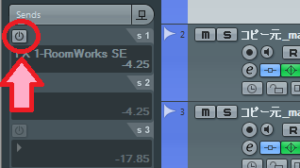

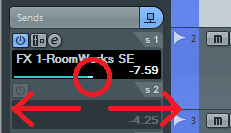

次に、下記の赤丸内の電源ボタンをクリックします。

下記の様に、エフェクターに色が付いたら、OKです。

→リバーブの詳しい解説など、DTM作曲のすべてを解説した全15回・合計6時間21分の無料のDTM講座を受け取る。

センド量の調整

あとは、エフェクトをかけるトラックから、FXチャンネルにどのくらいの音量を送るかを調整します。

下記赤枠内をクリックしたら、そのまま左右に動かします。

左に行くほどセンド量が少なく、右だと多くなります。

次に、リバーブの各ツマミについて説明します。

→リバーブの詳しい解説など、DTM作曲のすべてを解説した全15回・合計6時間21分の無料のDTM講座を受け取る。

MIX(ミックス)

ミックスは、エフェクターを通過した音に、どれ位変化した音を混ざるかを調整するツマミです。

ただ、センド方式では、FXチャンネルではエフェクトの音を専門につくります。

このため、常に値は最大値の100にしておきます。

Pre-Delay(プリ・ディレイ)

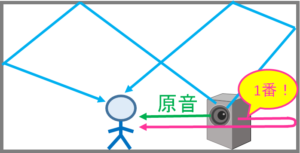

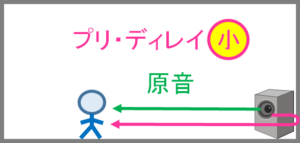

プリ・ディレイとは、音が鳴ってから、その音が壁から反射して1番最初に戻ってくるまでの時間です。

プリ・ディレイは、壁から反射してくる音の中で、

プリ・ディレイは、壁から反射してくる音の中で、

一番最初に聴こえる音が戻ってくるまでの時間

単位には、1/1000秒を表す「ミリ秒」が使われます。

「プリ(Pre)」は「~の前の(前に)」という意味です。

また、「ディレイ」は、壁から返ってきた「反射音」を指します。

つまり「プリ・ディレイ」は、「反射音の前の」という意味です。プリ・ディレイの単位はミリ秒の時間なので、「反射音の前の時間」という意味となります。

このプリ・ディレイの値を調整することで、音が発せられる場所と壁がどのくらい離れているかを決めることができます。

→リバーブの詳しい解説など、DTM作曲のすべてを解説した全15回・合計6時間21分の無料のDTM講座を受け取る。

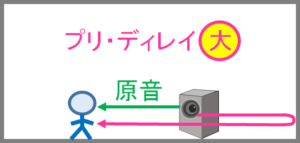

プリ・ディレイの値が大きいほど、元の音と残響音が分離します。

これにより、元の音がはっきりと聴こえやすくなるので、音の輪郭をはっきりさせることができます(下記参照)。

原音と残響音が分離

そのため、自分に近い所で鳴っている音、はっきりと聴かせたいボーカルやバスドラムの音にはプリ・ディレイの値を他と比較して大きくするといいです。

逆に、プリ・ディレイの値が小さいほど、元の音と残響音の区別がしにくくなります。

これによって、音が背景に溶け込むようになります。

原音と残響音が区別しにくい

そのため、ボーカルなどの目立たせたいパート以外は、この値を0に近づけると良いです。

→リバーブの詳しい解説など、DTM作曲のすべてを解説した全15回・合計6時間21分の無料のDTM講座を受け取る。

Reverb Time(リバーブ・タイム)

リバーブ・タイムは、残響がどれ位の時間持続するかを設定するものです。

単位は、「秒」です。

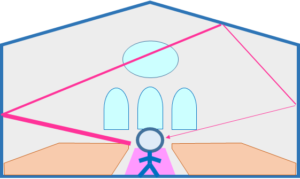

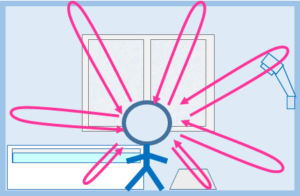

リバーブ・タイムが長い場合、音が響きやすいことを意味します。

広い部屋ほど、残響音が長く持続します。

例えば、普通の部屋より広い教会の方が音が響きやすいですよね。

広い部屋は、減衰に時間がかかる

狭い部屋は、すぐに減衰する

音は、壁や物にぶつかって反射する毎に減衰していきます。

狭い部屋の場合、短時間の内に何度も音が壁に反射するため、すぐに残響音が減衰します。

広い部屋の場合、空間が広く壁同士の距離が長いため、壁にぶつかって音が減衰しきるのに時間がかかります。

そのため、リバーブ・タイムを長くとると、広い部屋を演出できます。

→リバーブの詳しい解説など、DTM作曲のすべてを解説した全15回・合計6時間21分の無料のDTM講座を受け取る。

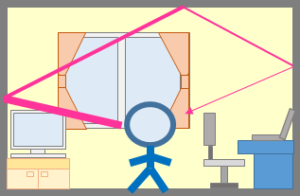

また、音を反射しやすいタイルやガラスの素材が多いことも、響きやすさに関係します。

このような素材は、何回も音を反射するため、2回・3回と壁を跳ね返った音が後から聴こえます。

浴室で歌うとよく音が響くのは、周囲がタイルやガラスで出来ているためです。

このように、遅れて聴こえる反射音が多いほど、より残響の時間が長くなります。

浴室は音がよく反射して響きやすい

逆に、普通の部屋は、あまり音が響きません。

これは、布や木など音が反射しくい素材が多いためです。

また、物がいろいろ置いてあることも、音が吸収されやすい原因です。

普通の部屋は音が反射しくく、響きにくい

普通の部屋は音が反射しくく、響きにくい

引越しをするとき、荷物を全て移動させて部屋ががらんどうになります。

このとき、けっこう音が響くんですよね。

これらのことから、広い部屋や、音が響きやすい場所を再現するためには、リバーブ・タイムを長くとるといいことが分かります。

ミックス、プリ・ディレイ、リバーブ・タイムを設定すれば、大方リバーブの設定は完了です。

後は、必要に応じて、以下に説明するその他のツマミを調整します。

→リバーブの詳しい解説など、DTM作曲のすべてを解説した全15回・合計6時間21分の無料のDTM講座を受け取る。

Level(レベル)

レベルでは、残響音の高音や低音の音量を調整できます。

つまり、簡易的なイコライザ機能です。

イコライザは、音の高さを表す周波数に対し、音量を調整するものです。

残響音の低音を調整する場合は「lo(ロー)」、高音を調整する場合は「hi(ハイ)」を動かします。

ツマミを上げていくに従って、低音や高音が強調されていきます。

loなら、ずっしりした音になって重い残響になる感じ。

hiなら、シャンシャンした音になって軽い残響になる感じです。

→リバーブの詳しい解説など、DTM作曲のすべてを解説した全15回・合計6時間21分の無料のDTM講座を受け取る。

プリセットについて

こちらは、ツマミではなく、プリセットといって各ツマミが最初から設定されているものを選ぶことができます。

上記の赤枠をクリックすると、以下の様にプリセットのリストが出てきます。

Arena(アリーナ)や、Church(教会)など名前にマッチした残響の設定を、選ぶと勝手にやってくれます。

最初は、これを使って慣れていくのもいいと思います。

→リバーブの詳しい解説など、DTM作曲のすべてを解説した全15回・合計6時間21分の無料のDTM講座を受け取る。

まとめ

ここまで説明してきたように、リバーブはセンド方式で使用し、ミックス、プリ・ディレイ、リバーブ・タイムをまず決めて、その他のツマミを調整するといいです。

リバーブを使いこなして、是非あなた好みのサウンドを作ってください。

僕のサイトではこの記事以外にも、Cubaseの操作方法について詳しく解説した記事を数多く掲載しています。

ただ、個別の記事を読んでいてもなかなか全体の流れはつかみづらいと思います。

そこで、

僕のサイトに載っている知識やテクニックを、順番に見ていくだけで学ぶことができる

Cubaseで思い通りの音楽を作るための合計15本の動画レッスンを無料でプレゼントしています。

5年以上の時間をかけて僕が培った、DTMの作曲ノウハウをすべて説明した、他にはない大ボリュームの動画レッスンとなっています。

僕自身、専門的な音楽の勉強や楽器演奏の経験の無いところから、社会人になって作曲ができるようになりました。

そのため、一切経験がない方でも安心して見ることができる内容になっています。

作曲に興味をお持ちでしたら、是非チェックしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。