Cubaseに入っているエフェクター(エフェクトと同義)で、マキシマイザーの機能を知っていますか?

エフェクターは、音に対して様々な効果や変化を与えるものです。

マキシマイザーを使うと、音割れを防ぎつつ、音圧を上げることができます。

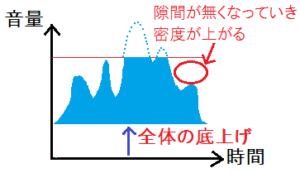

音圧は、曲全体の音の密度とも言えるもので、音圧が高いほど迫力のある曲となります。

そこで今回は、Cubaseで利用できるエフェクターのマキシマイザーについて詳しく説明します。

↓記事と同じ内容を、動画でも説明しています。真ん中の再生ボタンより、ご覧下さい。

マキシマイザーとは

マキシマイザー(Maximizer)という言葉は、マキシマイズ(Maximize)という言葉から来ています。

マキシマイザー(Maximizer)という言葉は、マキシマイズ(Maximize)という言葉から来ています。

マキシマイズとは英語で、「最大化する」を意味します。

つまり、マキシマイザーは「最大化するもの」です。

そして、マキシマイザーで最大化するのは、音量です。

このエフェクターを使うと、音量が最大値を超えて音割れしないようにしつつ、全体の音量をアップさせることができます。

これによって、音圧を高めることができます。

マキシマイザーとリミッター

マキシマイザーと似た機能を持つエフェクターで、リミッターというものがあります。

リミッターも、同じような機能をもっています。

ですが、こちらは音割れをさせないようにするのが主な目的です。

リミッターでも、音圧を高めることが出来ますが、本来の機能ではありません。

一方、マキシマイザーは、音圧を高めることに特化したエフェクターと言えます。

そのため、リミッターを使ったときよりも、より丁寧に音圧をアップしてくれます。

マキシマイザーは、「音圧アップの専門家」といったところです。

マキシマイザーの利用イメージ

単純に、音圧を高めようとして各楽器の音を上げていくと、最終的にマスタートラックの音量がどんどん上がっていきます。

マスタートラックは、各楽器の音が最終的に集約されるものです。

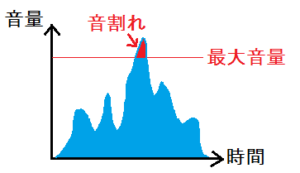

そして、最大音量を超えるとマスタートラックで音割れします。

音割れは「クリップ」とも呼ばれます(下図)。

音割れが発生すると、ノイズが入ったような汚い音になってしまうので、必ず避ける必要があります。

Cubaseでは、各楽器の音量などを決めるミキサーの画面の、下記黄色枠の「Clip」が表示されると音割れ発生のサインです。

また、以下の、再生や停止を行う「トランスポートパネル」右上の黄色枠内が赤くなっているのも音割れのサインです。

![]()

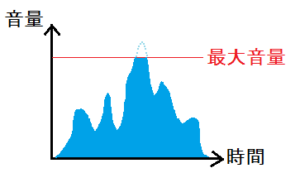

そこで、マキシマイザーを使うと、どんなに大きな音にしても強制的に音割れが起きない音量に圧縮してくれるのです(下図)。

さらに、マキシマイザーの音圧を高める機能を使うと、下記のように全体の音量が上がります。

しかし、最大音量を超えた分は、音割れしないようにちゃんと音を自動で小さくしてくれるのです。

僕は、マキシマイザーの機能を何年も知らずにDTMをしていました。

迫力を出したくて、各楽器の音量を上げるも、油断するとすぐ音割れしてしまっていました。

まるでモグラ叩きをするように、各楽器の音量を小さくするという、気の遠くなるような作業をしていたのです。

マキシマイザーを使えば、そのような苦労から解放されます。

リミッターでも、同様の効果を生み出すことはできます。

ですが、マキシマイザーの方がより自然な音に聴こえるように、音圧をアップしてくれます。

マキシマイザーの使い方

Cubaseのマキシマイザー

マキシマイザーは基本的に、マスタートラックに対して使います。

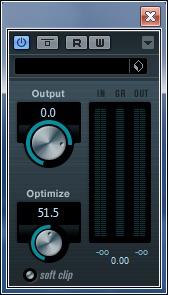

マスタートラックにマキシマイザーを入れたら、あとはOptimize(オプティマイズ、最適化の意)というツマミを調整します。

…終わりです。

ちょっと、簡単すぎますよね!

でも、それでいいんです。

それでは、具体的な手順を説明していきます。

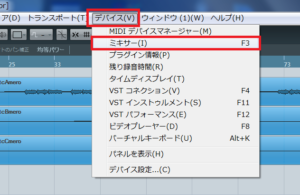

1.ミキサーを開く

Cubaseの画面の上側の「デバイス(V)」を選び、「ミキサー(I)」を選択します。

もしくは、キーボードの左上の方にある「F3」ボタンを押してもいいです。

これは、「ショートカットキー」といって、このボタンを押せばすぐミキサーの画面が開きます。

これで、下記のミキサーの画面が開きます。

ちなみに、正式名称は「ミックスコンソール」といいます。

この画面では、各楽器の音量や左右の位置などを調整します。

ミキサーの画面の一番右側、上記画像の赤枠部分が「マスタートラック」です。

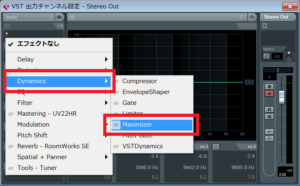

2.マスタートラックの、エフェクターの入れる画面を開く

ミキサーの画面の、一番右のマスタートラックの中で「e」マークをクリックします。

下記画像の、赤丸部分です。

そうすると、以下のような「VST 出力チャンネル設定」とい画面が出てきます。

何やら難しい名前ですが、簡単に言うとエフェクターなどを使って、音を加工することができる画面です。

この画面の、左側の赤枠部分がエフェクターを設定する部分です。

この画面の、左側の赤枠部分がエフェクターを設定する部分です。

3.マキシマイザーを設定する

上記赤枠部分内の赤丸の三角形のあたりをクリックすると、下記の様に様々なエフェクターを選ぶ画面が出てきます。

上記赤枠部分内の赤丸の三角形のあたりをクリックすると、下記の様に様々なエフェクターを選ぶ画面が出てきます。

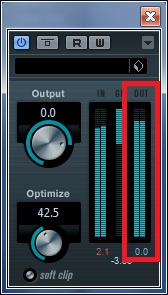

ここで、「Dynamics」→「Maximizer」を選択すると、下記の画面が表示されて、マキシマイザーを入れることができます。

後は、右側のメーターを見ながら、Optimizeのツマミを調整すればOKです。

マキシマイザーを入れておけば、音割れの発生は防がれます。

続いて、各ツマミについて説明します。

Optimize(オプティマイズ)

Optimizeでは、全体の音量を調整することができます。

Optimizeでは、全体の音量を調整することができます。

この値を上げていくほど、全体の音量を底上げすることができます。

これによって、音割れすることなく音圧を稼ぐことができます。

ただし、あまりツマミを上げすぎると、加工されすぎた音になってしまいます。

そのため、適度に調整して、丁度いい値を決めていきます。

下側に「soft clip(ソフトクリップ)」というスイッチがあります。

これを押すと、文字通りソフトで温かみのある、真空管アンプを使用したような音を表現することができます。

曲によって、オンとオフを切り替えてみて、イメージに合う方にするといいです。

Output(アウトプット)

Outputでは、音がマキシマイザーを通過した後の音量を調節できます。

ですが、不用意にこの値を0以上にすると、音割れします。

マキシマイザーを通過した音は、最大音量を越えないように圧縮されます。

これは、もっとも大きな音が音割れギリギリの音量レベルになっている状態です。

その音量を大きくしたら、音割れするに決まっていますよね。

これは、水が一杯になっているコップにさらに水を注ぐようなものです。

コップのふちギリギリに水が入っていますので、水を注ぐとすぐ限界を越えてこぼれてしまいます。

水がこぼれてしまうのが、音割れの状態とイメージしていただければわかりやすいです。

では、Outputの値はどうすればいいかというと、「0のまま動かさない」でOKです。

マイナスの値にして音量を調節することも可能ですが、音量は別機能で調整する形で問題ありません。

プリセットについて

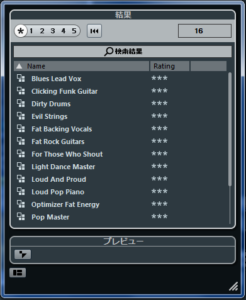

赤枠部をクリックすると、下記のプリセット選択画面が表示されます。

プリセットの選択画面

マキシマイザーには、プリセットといって、各ツマミの値が最初から決まっているものを選ぶ機能があります。

ですが、基本的にマキシマイザーを入れて、好みに応じてOptimizeの値を音を聴きながら調整する形で問題ありません。

参考値として、見てみるくらいで良いと思います。

メーターの見方

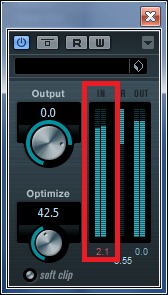

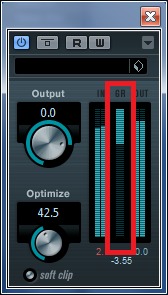

リミッターには右側に、IN・GR・OUTの3つのメーターが表示されています。

以下、それぞれのメータについて説明します。

・IN

INは、インプットのことで、マキシマイザーに入力される音量を表しています。

上にメーターが上がるほど、音量が大きいことを意味します。

・GR

GRは「ゲイン・リダクション(Gain Reduction)」のことです。

リダクションは「補正」を意味します。

マキシマイザーによって、どの位音量が圧縮されているかを表します。

Optimizeのツマミを上げていくと、GRのメーターがより下に下がってきます。

それだけ、強く圧縮されているということ意味します。

あまり圧縮しすぎると、加工された音になりすぎて不自然に聞こえてしまいます。

そのため、このメーターを見て、圧縮具合を確認します。

・OUT

OUTはアウトプットのことで、マキシマイザーによって処理された後の音量を表します。

このメーターが上の方に張り付いていたら、音圧が稼げていることになります。

Optimizeのツマミを上げていくと、ここのメーターの上がり具合が強くなります。

Outのメーターを見ながら、Optimizeのツマミを調節するといいです。

注意点

マキシマイザーを使うときに注意したいのは、これを使った後に、音量を上げてしまうような処理をしないことです。

音は、以下の順番で処理されていきます。

下記の画面は、マキシマイザーを最初に設定する画面です。

1.Insert(i1→i2→i3→i4→i5→i6)

2.イコライザ

3.フェーダー

4.Insert(i7→i8)

Insertとは、エフェクターを入れる棚の様なものと考えてください。

この棚は8段構えで、i1~i8までありますが、i7とi8だけフェーダーの後の順番となります。

フェーダーは、ミキサーの画面のものと同じで、マスタートラックの音量などを調整できるものです。

イコライザはエフェクターの一種で、音の周波数(音の高さ)に対して音量の調整ができるものです。

例えば、Insertのi1でマキシマイザーを使ったら、それ以降の

i2~i6・イコライザ・フェーダー・i7・i8

で、音量を上げるようなことをしてはいけません。

なぜなら、音割れが発生する可能性があるからです。

これは、マキシマイザーのツマミのOutoutを0以上にするのと、同じ原理です。

基本的に、マスタートラックのフェーダーの音量はいじらないのが基本です。

イコライザでも、音量を上げる処理はできます。

マキシマイザーで圧縮した音を後から、音量を上げるようなことは決してしないようにしましょう。

まとめ

ここまで説明してきたように、マキシマイザーを使うと音割れを防ぎつつ、簡単に音圧を高めることができます。

是非、試してください。

僕のサイトではこの記事以外にも、Cubaseの操作方法について詳しく解説した記事を数多く掲載しています。

ただ、個別の記事を読んでいてもなかなか全体の流れはつかみづらいと思います。

そこで、

僕のサイトに載っている知識やテクニックを、順番に見ていくだけで学ぶことができる

Cubaseで思い通りの音楽を作るための合計15本の動画レッスンを無料でプレゼントしています。

5年以上の時間をかけて僕が培った、DTMの作曲ノウハウをすべて説明した、他にはない大ボリュームの動画レッスンとなっています。

僕自身、専門的な音楽の勉強や楽器演奏の経験の無いところから、社会人になって作曲ができるようになりました。

そのため、一切経験がない方でも安心して見ることができる内容になっています。

作曲に興味をお持ちでしたら、是非チェックしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。