マイクで歌を録音したときなど、不要な音であるノイズが入ってしまうことがあると思います。

Cubaseには、「ノイズゲート」というノイズ除去ができる機能があります。

しかし、使い始めの内はどういうものか、どう使えばいいのか分かりにくいと思います。

僕も、最初はどんな時に、どう使えばいいのかよく分かりませんでした。

しかし、現在は実際に使ってみて、使い方がよく分かるようになりました。

そこで今回は、ノイズゲートの役割と使い方について説明します。

ノイズゲートとは

ノイズゲートとは、Cubaseでノイズをカットすることができる機能です。

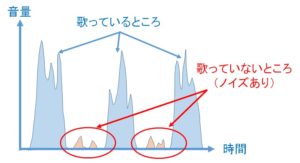

ノイズゲートは、例えば歌を録音したとき、歌っていない本来無音であるところに入る小さなノイズの除去に有効です(下図)。

この機能を使えば、処理した音声全体に渡って、一気にノイズ除去ができるのでとても便利です。

上図のように、小さな物音や電気的なノイズに対し、ノイズゲートを使うとその音だけ消音してくれるのです。

ノイズゲートは、取り除きたいノイズと残したい音声が分かれているときに使うことができます。

逆に、歌など残したい音声とノイズが混ざってしまっているときは、ノイズゲートで対応することはできません。

このような場合は、イコライザなどで取り除きたいノイズの周波数(音の高さ)だけ、ピンポイントで音量を落とす必要があります。

イコライザは、周波数に対して音量を変えることができる機能です。

ノイズゲートがない場合

自分が持っているCubaseに、ノイズゲートが見当たらない場合があります。

ノイズゲートの機能は、Cubase AIおよびLEのバージョンには含まれておりません。

また、新しいバージョンでは、ノイズゲートではなく「gate」という名前になっています。

ノイズゲートの使い方

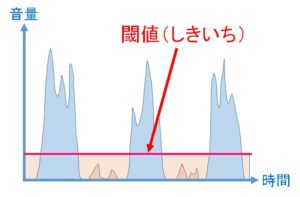

ノイズゲートでは、一定の音量より小さい音は全て無音化されます。

ノイズゲートでは、一定の音量より小さい音は全て無音化されます。

そのため、どの位の音量まで無音化するか、境目となる閾値(しきいち)を決めます(上図)。

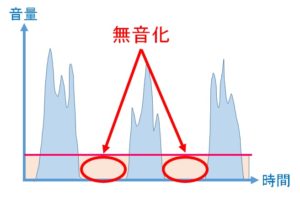

この閾値より小さな音が、無音化されます(下図)。

基本的には、閾値の音量を適切に決めることで、歌など残したい音声に影響を与えないようにします。

後は、より自然な音に聴こえるよう、細かな調整を行います。

ノイズゲートの使い方

それでは、具体的なCubaseでの使い方について説明します。

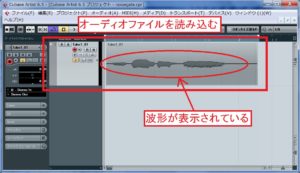

1.オーディオファイルを読み込む

まず、ノイズ除去したい音声となるオーディオファイルをCubaseに読み込みます。

上記の様に、音声の波形(なみの形)が表示されるようにしてあればOKです。

オーディオファイルの読み込み方法については、下記の記事で詳しく説明しています。

「Cubaseの使い方【入門編】オーディオファイルの読み込み」

2.ノイズの音量レベルを確認する

ノイズゲートでは、閾値を設定して、ある音量以下の音声を無音化します。

そのために、事前に無音化したいノイズの音量を確認しておくといいです。

これによって、閾値の設定がしやすくなります。

当てずっぽうで閾値を決めても、出来なくは無いです。

しかし、慣れない内は、きちんと音量レベルを見ておいた方がいいです。

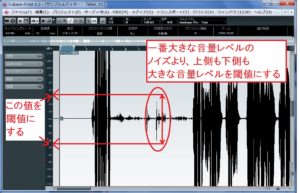

上記の赤枠内をダブルクリックして、オーディオファイルの中身を開きます。

そうすると、以下のような波形の画面が表示されます。

これは、歌を録音した音声ファイルです。

下記の通り、赤枠内のところ、小さなノイズが入っていることが分かります。

これの音量レベルがどれくらいなのか確認します。

下記赤枠内のように、音量レベルは、画面左の方に書いてあります。

音量レベルが小さすぎて分からないときは、下記のように、画面右下の「+」ボタンで縦方向に拡大できます。

音波は波なので、画面上では上方向と下方向に振動します。

この振動幅よりも、高い閾値を設定しないと、ノイズを除去しきれなくなります。

ノイズの音量レベルにも、大小があります。

そのため、最も大きなノイズの音量レベルより大きな値を閾値とします(下記)。

後で、この値をノイズゲートで設定できるようにメモしておきましょう。

2.ノイズゲートを起動する

次に、ノイズゲートを起動します。

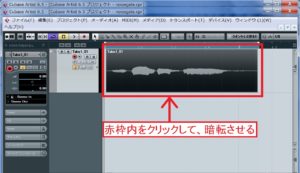

ノイズ除去したい音声を選択しておきます。

下記のように、白黒が反転し、暗転したようになります。

この状態で、画面上部のメニューから、「オーディオ(A)」→「処理(P)」→「ノイズゲート(N)」と選択します(下記)。

Cubaseのバージョンによっては、「オーディオ(A)」→「処理(P)」の中に「ノイズゲート」が無い場合があります。

その場合は、「オーディオ(A)」→「プラグイン(L)」→「Dynamics」→「Gate(3)」を選択します。

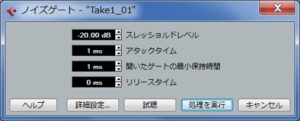

そうすると、以下の様な画面が表示されます。

「オーディオ(A)」→「処理(P)」→「ノイズゲート(N)」を選択した場合

「オーディオ(A)」→「プラグイン(L)」→「Dynamics」→「Gate(3)」を選択した場合

後は、各パラメータを音声に応じて調整し、「処理を実行」ボタンを押せばノイズ除去が行えます。

パラメータを調整する際は、「試聴」ボタンを押すことで、設定したパラメータで処理を行ったらどんな音になるのか確認ができます。

「試聴」を押した状態では、本処理は行われません。

パラメータを調整して、試聴しながら、思い通りにノイズを取り除くことができたら「処理を実行」を押します。

それでは、各パラメータについて説明します。

3.各パラメータを調整する

スレッショルドレベル(もしくはTHRESHOLD)

まず、最も基本となるのが「スレッショルドレベル」です。

これは最初に説明した「閾値」のことです。

スレッショルドレベルは、「0」が最大ですから、マイナス値で調整していきます。

スレッショルドレベルは、先ほどメモしておいた、最も大きなノイズの音量レベルよりも、少し高いくらいの数値に設定しておきます。

アタックタイム(もしくはATTACK)

アタックタイムは、音声がスレッショルドレベルを越えてから、どの位の時間をかけて元の音量に戻すか決めるものです。

単位はミリ秒(1/1000秒)です。

これについては、まずノイズゲートの「ゲート」という考え方を押さえるといいです。

ノイズゲートは、その名の通り「ゲート(門)」のような役割をします。

スレッショルドレベルより小さい音が鳴っている間は、無音になるよう、ゲートを閉じます。

そして、スレッショルドレベルを超えた音が鳴ったら、ゲートが開いて音がするようになります。

ここで問題なのは、スレッショルドレベルの前後で、急に音量レベルが0から一気に元の音量になってしまうことです。

例えば、人間の声などでは、いきなりスレッショルドレベルを超える音が鳴らないことがあります。

つまり、スレッショルドレベル以下の音から段々音が大きくなることがあるのです。

この場合、単純にノイズゲートをかけると、途中までの音量が0で、いきなり声が聞こえるということになります。

これって、普通の人間の発声としては不自然な感じに聴こえるのです。

そこで、例えばアタックタイムをわずかな時間でも設定します。

こうすることにより、スレッショルドレベルを超えた音はいきなり本来の音に戻らなくなります。

アタックタイムの時間をかけて、徐々に元の音量に戻ります。

これによって、自然な音に近づけることができます。

しかし、あまりこの値を大きくしてしまうと、スレッショルドレベルを超えた音がなかなか聴こえてこなくなります。

なので、少なくとも0にしていなければいいです。

試聴しながら、丁度いい値を探していきましょう。

開いたゲートの最小保持時間

これも、単位はミリ秒です。

この値は何かというと、「一度ゲートを開いたら、たとえスレッショルドレベルを下回ってもここで設定した時間はゲートを開きっぱなしにしますよ」ということです。

例えば、短い時間の間に、スレッショルドレベルを上下する音声があるとします。

このとき、本来ノイズ処理をしたくない部分に対してノイズゲートが閉じてしまうことになります。

このようなとき、「開いたゲートの最小保持時間」を設定することで、一度スレッショルドレベルを超えた音声に対して、最低でも設定した時間はノイズゲートが閉じないようにすることができます。

リリースタイム(もしくはRELEASE)

これは、アタックタイムと対となる設定値です。

こちらは、スレッショルドレベルを下回った音に対し、どのくらいの時間をかけてゲートを閉じるかを設定することができます。

この値を0にすると、スレッショルドレベルを下回った音が突然無音化されます。

アタックタイムのときと同じように、歌声など、いきなり音が0になると不自然に聴こえてしまうような場合に適度な数値に設定します。

しかし、あまりこの値を大きくしすぎると、本来無音化したいノイズが処理されなくなってしまうことがあるので注意しましょう。

まとめ

ここまで説明してきたように、ノイズゲートを使うと、小さな音量のノイズを一括で処理できるのでとても便利です。

最初は各設定値の調整が慣れないかもしれません。

しかし、コツをつかむとすっきりノイズ除去ができるようになります。

是非、試してください。

僕のサイトではこの記事以外にも、Cubaseの操作方法について詳しく解説した記事を数多く掲載しています。

ただ、個別の記事を読んでいてもなかなか全体の流れはつかみづらいと思います。

そこで、

僕のサイトに載っている知識やテクニックを、順番に見ていくだけで学ぶことができる

Cubaseで思い通りの音楽を作るための合計15本の動画レッスンを無料でプレゼントしています。

5年以上の時間をかけて僕が培った、DTMの作曲ノウハウをすべて説明した、他にはない大ボリュームの動画レッスンとなっています。

僕自身、専門的な音楽の勉強や楽器演奏の経験の無いところから、社会人になって作曲ができるようになりました。

そのため、一切経験がない方でも安心して見ることができる内容になっています。

作曲に興味をお持ちでしたら、是非チェックしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。