今回は、センド方式でエフェクター(エフェクトと同義)を使用するときの、Cubaseにおける設定方法について説明します。

センド方式とは、エフェクターを使用するときの使い方の一種です。

センド方式の他に、インサート方式があります。

これらの違いは、「加工前の音声の音量を残すことができるかどうか」です。

センド方式は、加工前の音声の音量を残すことができます。

詳しくは、下記の記事にまとめていますので、是非ご覧ください。

↓記事と同じ内容を、動画でも見ることができます。

センド方式の概要

センド方式では、まずエフェクター専用のチャンネルを作ります。

これを、FXチャンネルといいます。

チャンネルとは、音を出すための通路のようなものです。

FXとは、Effects(エフェクツ)の省略形です。

そして、各トラックからFXチャンネルに、音を分岐させて送ります(送る=センド(send))。

FXチャンネルによって加工された音は、元のトラックに戻ってきます(戻る=リターン(return))。

このため、センド方式はセンド・リターンとも呼ばれます。

それでは、具体的なCubaseでの設定方法について説明します。

FXチャンネルの追加

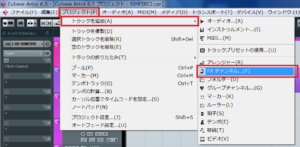

まず、FXチャンネルの作成ですが、Cubaseの画面上部のメニューから、

「プロジェクト(P)」→「トラックを追加(A)」→「FXチャンネル…(F)」

と選択します。

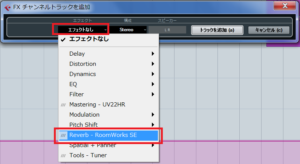

そうすると、下記の「FXチャンネルトラックを追加」という画面が出てきます。

![]()

そうしたら、「エフェクトなし」と書いてあるところをクリックすると、下記のようにエフェクターの種類を選べるようになります。

今回は、センド方式でよく使われる「リバーブ」というエフェクターを選んでみます。

上記の画面で、「Reverb RoomWorks SE」ってやつですね。

次に、下記の「構成」のすぐ下をクリックすると、「Mono」か「Stereo」を選ぶことができます。

「Mono」を選ぶと、エフェクターで処理された音は、左右で違いの無いモノラル音声になります。

一方、「Stereo」を選ぶと、左右で差を出せるステレオ音声になります。

これらは、エフェクターの種類や使用目的によって、使い分けることができます。

今回、リバーブを用いる場合であれば、「Steteo」で問題ありません。

エフェクターの種類と、構成を選んだら、「トラックを追加」をクリックします。

そうすると、下記のようにエフェクターの画面が出てきます(下記、右側の赤枠)。

そして、Cubaseの左端に、「FXチャンネル」が追加されます(下記、左側の赤枠)。

これで、FXチャンネルの追加は完了です。

センドによるエフェクターの設定

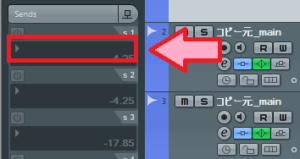

次に、エフェクトをかけたいトラックを選択します。

上記の黄色枠がエフェクトをかけたいトラックで、赤枠内をクリックして選択します。

トラックを選択したら、下記の画面左端の「Sends」をクリックします。

ここから、センド方式でエフェクトを追加できます(下記赤枠内)。

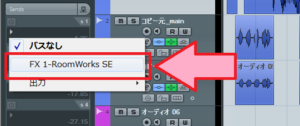

すると、センド方式でエフェクトが追加できる枠が出てきます。

下記の赤枠内をクリックします。

そうすると、先ほど作成したFXチャンネルが出てきますので、クリックします。

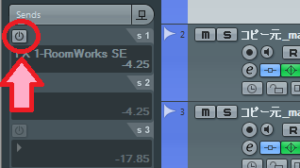

次に、下記の赤丸内の電源ボタンをクリックします。

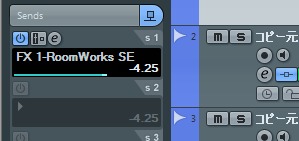

下記の様に、エフェクターに色が付いたら、OKです。

センド量の調整

あとは、エフェクトをかけるトラックから、FXチャンネルにどのくらいの音量を送るかを調整します。

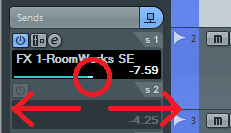

下記赤枠内をクリックしたら、そのまま左右に動かします。

左に行くほどセンド量が少なく、右だと多くなります。

使いたいエフェクターをセンドで入れてみて、実際に音を聴きながらセンド量を調整します。

まとめ

ここまで説明してきたように、センド方式でエフェクターを使うときは以下の手順で進めます。

・FXチャンネルの追加

・センドのよるエフェクターの設定

・センド量の調整

是非、試してください。

僕のサイトではこの記事以外にも、Cubaseの操作方法について詳しく解説した記事を数多く掲載しています。

ただ、個別の記事を読んでいてもなかなか全体の流れはつかみづらいと思います。

そこで、

僕のサイトに載っている知識やテクニックを、順番に見ていくだけで学ぶことができる

Cubaseで思い通りの音楽を作るための合計15本の動画レッスンを無料でプレゼントしています。

5年以上の時間をかけて僕が培った、DTMの作曲ノウハウをすべて説明した、他にはない大ボリュームの動画レッスンとなっています。

僕自身、専門的な音楽の勉強や楽器演奏の経験の無いところから、社会人になって作曲ができるようになりました。

そのため、一切経験がない方でも安心して見ることができる内容になっています。

作曲に興味をお持ちでしたら、是非チェックしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。