Cubaseで使える便利な機能に、「テンポトラック」というものがあります。

これを使えば、曲の途中でテンポを変更することができます。

これにより、より印象的な曲にすることができます。

ただ、最初はどうやって使うのか、ちょっと分かりにくいかもしれません。

僕も初めは、曲の途中でどうやってテンポを変えるのかよく分かりませんでした。

しかし、現在はCubaseの使い方にも慣れ、テンポトラックの使い方が分かるようになりました。

そこで今回は、テンポトラックで出来ることや、使い方について説明します。

↓記事の内容を、動画でも説明しています。画面中央の再生ボタンを押して、ご覧ください。

→DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分のDTM講座を受け取る

テンポトラックで出来ること

通常、曲のテンポを設定したら、同じテンポのまま1曲が流れます。

しかし、テンポトラックを使えば、曲の途中でテンポを変えることができます。

これによって、最初はゆっくりとした曲調だったのが、途中からスピードアップして歌が始まるといった演出を行うことができます。

例えば、以下に紹介するのは、MAN WITH A MISSIONという、とてもカッコいいバンドの「Emotions」という曲です。

この曲では、曲のはじまりはゆったりしたテンポの壮大なオーケストラアレンジです。

しかし、一度歌が始まるとテンポアップして、曲名通り感情を掻き立てるようなハードロックが始まります。

最初がゆったりとしていた分、そのギャップで一層その後の歌が引き立てられています。

他にも、曲の終わりでテンポをグッと遅くすることで、終わりの印象を高めることができます。

例えば、以下の曲では曲の終わり10秒間くらいの間に、テンポを遅くしています。

これによって、懐かしさや余裕を感じさせる演出を起こしています。

↓「スターレット・シルエット」詞曲:ユータ 歌:咲優音桜さん

他にも、段階的にテンポを早くしたり、遅くしたりすることもできます。

以前僕が見かけた作品で面白かったのは、「DanceDanceRevolution Univerce 3」という音楽ゲームの「ΔMAX(デルタマックス)」という曲です。

この曲は、1拍毎にテンポが1ずつ加速されていきます。

テンポ100から始まって、何と最後は573で終わります!

ゲームを作っているのが「KONAMI」という会社なので、「573」なんですね。

こちらは、ちょっと公式の動画がありませんでしたので、ご興味がありましたら探してみてください。

→DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分のDTM講座を受け取る

テンポトラックの使い方

それでは、Cubaseでのテンポトラックの使い方について説明します。

テンポトラックを表示する

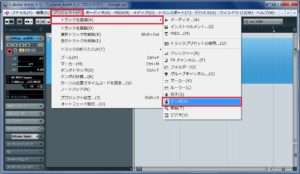

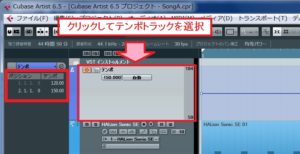

まず、画面上部の「プロジェクト(P)」→「トラックを追加(A)」→「テンポ(E)」を選択します。

すると、下記の通りテンポトラックが表示されます。

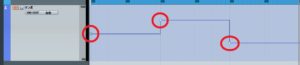

テンポトラックでは、テンポの移り変わりを以下のように視覚的にみることができます。

テンポポイントを追加する

曲の途中でのテンポ変更は、下記のテンポポイントという変更ポイントを追加することで行います。

まず、テンポトラックの左上にある電源ボタンを押して、テンポトラックを有効化します。

これによって、テンポトラックでテンポ設定ができるようになります。

元々点灯していたら、そのままでOKです。

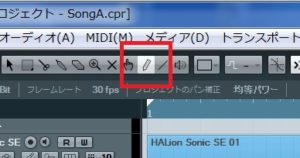

次に、画面上部のツールから、鉛筆マークを選択します。

これで、編集モードに切り替わります。

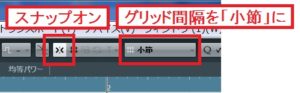

あとは、下記の通りスナップをオンにします。

また、グリッド間隔を「小節」にします。

これによって、テンポポイントの位置を小節単位で設定しやすくなります。

スナップをオンにしておかないと、中途半端な位置でテンポポイントが設定されてしまいます。

基本的に、テンポの切り替え位置は小節単位で問題ありません。

もし、もっと細かい単位にする場合は、グリッド間隔を「拍」にすることもできます。

次に、下記の通りテンポを変更したい小節の中でクリックします。

そして、クリックしたままマウスを上下に動かして、どれ位のテンポにするのか決めます。

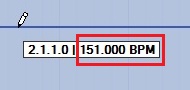

マウスカーソルの近くに、下記のようにテンポが表示されますので、これを見ながら調節します。

小数点3桁まで表示されている、「BPM」というのがテンポのことです。

クリックを離せば、下記のように曲の途中からテンポが変更されます。

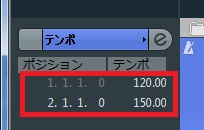

下記の例だと、元々テンポ120だったのが、2小節目から150にアップします。

テンポの最大値と最小値を変更する

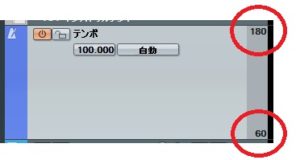

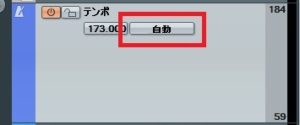

最初の状態では、これまで説明した方法でテンポを変更できる範囲は60~180となっています。

もし、60より遅いか、180より速いテンポにしたいときは、最小値と最大値を変更することができます。

上記赤丸内をダブルクリックして、キーボードで値を入力し、Enterキーを押せば変更できます。

最小値は1、最大値は300までにすることができます。

以上が、基本的なテンポトラックの操作方法となります。

これだけでも問題ないですが、以下、もうちょっと細かい使い方について説明します。

その他の操作方法や機能

数値でテンポポイントを確認・編集

テンポトラックをクリックして選択すると、左端に、数値でテンポポイントを確認・編集できるエリアが表示されます。

下記の様に、ポジションとテンポが表示されています。

マウス操作で細かい数値のテンポ設定がやりにくければ、マウスで大まかな値を決めて、こちらで細かく設定をするとやりやすいです。

編集したい数値をダブルクリックして、キーボードで数値を入力し、Enterキーを押せば変更できます。

ポジションの、点で区切られた最初の数値は小節番号で、次の数値はその小節の何拍目からテンポを変更するかを意味します。

例えば「2.1.1.0」だと、「2小節目の1拍目から」を意味します。

3つ目と4つ目の数値は、拍よりさらに細かいタイミングを決めることができます。

新規テンポポイベントのタイプ

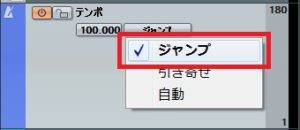

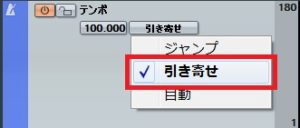

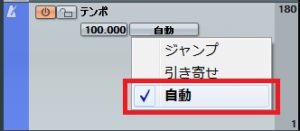

上記赤枠内は、新しくテンポポイントを追加したときに、前のテンポポイントからどのようにテンポが変化するかのタイプを表します。

ここをクリックすると、下記3種類のタイプを選ぶことができます。

・ジャンプ

・引き寄せ

・自動

■ジャンプ

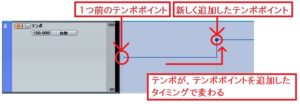

ジャンプは、新しくテンポポイントを追加すると、下記の通りそのタイミングで前のテンポから新しいテンポに切り替わります。

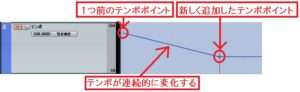

■引き寄せ

引き寄せは、前回のテンポと新しく設定したテンポが連続的に変化するようになります。

これを上手く使って、曲の終わりで段々遅くなるようにすると、「オルゴールのぜんまいが切れてテンポが遅くなって止まる」といった演出ができますね。

逆に、段々テンポを早くするようにすれば、聴き手の気持ちを徐々に盛り上げる演出をすることもできます。

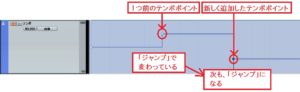

■自動

自動を選ぶと、1つ前のテンポポイントのタイプを自動で引き継ぐようになります。

例えば、下記の通り1つ前のテンポポイントが「ジャンプ」のタイプだったら、新たに追加するテンポポイントも同じく「ジャンプ」になります。

もし、1つ前のテンポポイントが「引き寄せ」なら、新たに追加するテンポポイントはも「引き寄せ」になります。

初期設定では、タイプが「自動」になっています。

自動のままで、テンポポイントを追加していくと、ずっと「ジャンプ」のタイプになる仕様になっています。

→DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分のDTM講座を受け取る

まとめ

ここまで説明してきたように、テンポトラックを使用すれば曲の途中でテンポを切り替えることができます。

切り替え方も、いくつかタイプがあり、うまく使えば様々な演出をすることができます。

是非、試してください。

僕のサイトではこの記事以外にも、Cubaseの操作方法について詳しく解説した記事を数多く掲載しています。

ただ、個別の記事を読んでいてもなかなか全体の流れはつかみづらいと思います。

そこで、

僕のサイトに載っている知識やテクニックを、順番に見ていくだけで学ぶことができる

Cubaseで思い通りの音楽を作るための合計15本の動画レッスンを無料でプレゼントしています。

5年以上の時間をかけて僕が培った、DTMの作曲ノウハウをすべて説明した、他にはない大ボリュームの動画レッスンとなっています。

僕自身、専門的な音楽の勉強や楽器演奏の経験の無いところから、社会人になって作曲ができるようになりました。

そのため、一切経験がない方でも安心して見ることができる内容になっています。

作曲に興味をお持ちでしたら、是非チェックしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。