Cubaseで打ち込みをしていると、「ピアノロール」という言葉を耳にすることありますね。

最初は、「何のこと?」と思われると思います。

僕も、最初はそうでした。

しかし、現在はピアノロールを上手く使って、打ち込みをしています。

そこでこの記事では、ピアノロールとは何か?

また、Cubaseにおけるピアノロールによる打ち込みの手順について説明します。

↓記事と同じ内容を、動画でも説明しています。真ん中の再生ボタンより、ご覧下さい。

→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分のDTM講座を受け取る

ピアノロールとは

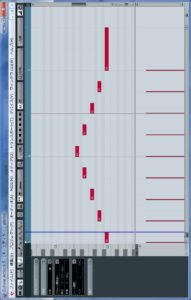

Cubaseのピアノロールの画面

ピアノロールとは、メロディやリズムの打ち込みができる、上記の様な画面のことです。

ピアノロールは、他の作曲ソフトでも使われる一般的な呼び方です。

Cubaseの場合は、「キーエディター」と言いますが、ピアノロールと呼んで問題ないです。

「ピアノロール」とは、元々自動演奏ピアノの「巻き紙」のことです。

巻き紙には、自動演奏ピアノに演奏してほしい所だけ穴があいています。

かつては紙製でしたが、現代では金属で出来たオルゴールの円筒の方がイメージしやすいと思います(下記写真の赤枠部分)。

オルゴールも同様に自動で演奏する楽器です。

こちらは、巻き紙とは逆に、演奏してほしいところだけ突起があります。

DTMのピアノロールを下記のように90度回転させると、オルゴールの円筒によく似ていることが分かります。

→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分のDTM講座を受け取る

ピアノロールの使用するメリット

Cubase含め、多くの作曲ソフトで利用可能なピアノロール。

これを使うメリットとしては、感覚的にメロディやリズムを打ち込めるということです。

ピアノロールを使えば、音楽の専門知識が無くても、感覚的に打ち込みを進めることができます。

ピアノロールの他に、下記のような「スコアエディター」で打ち込むを行うこともできます。

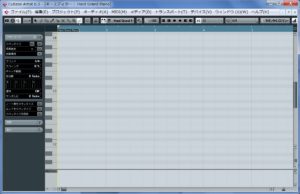

Cubaseのスコアエディター

楽譜の読み書きが出来るなら、スコアエディターでも問題ありません。

しかし、それにはある程度知識を身につける必要があります。

また、1人で打ち込みをする分には、楽譜を誰かに提供する必要はありません。

また、仮に必要になったとしても、ピアノロールで打ち込んだ曲は、Cubaseの機能で楽譜で相手に表示させることが出来るのです。

このように、ピアノロールを使えば、楽譜の知識を身につけることなく、感覚的にどんどん打ち込みを進めることができます。

→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分のDTM講座を受け取る

ピアノロールの見方

ピアノロールの画面の見方は、とてもシンプルです。

上記の様に、画面左側の赤枠で囲まれた所が、ピアノの白鍵盤と黒鍵盤のようになっています。

丁度、ピアノの鍵盤を90度回転させた状態です。

ピアノでは、右の鍵盤ほど音が高くなります。

ピアノロールでは、上に行くほど音が高く、下に行くほど音が低くなります。

また、画面上では右に進むほど時間が流れていく形となります。

→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分のDTM講座を受け取る

ピアノロールでの打ち込み手順

それでは、具体的にピアノロールで打ち込みを行う手順について説明します。

打ち込みは、準備を含めて下記の流れで行います。

1.プロジェクトを作成する

2.トラックを作成する

3.MIDIイベントを作成する

4.ノートを打ち込む

プロジェクトを作成する

空のプロジェクト

まず、Cubaseを起動して、プロジェクトを作成します。

プロジェクトは、Cubaseで曲を作るときの基本のデータです。

プロジェクトについてや、詳しい作成方法は、下記の記事にまとめています。

「Cubaseの使い方【入門編】プロジェクトファイルの作成・保存」

トラックを作成する

トラックが作成された状態

プロジェクトが作成できたら、次に「トラック」を作成します。

「トラック」とは、メロディやリズムを編集する基本単位です。

打ち込みは、音の長さや高さ、強弱を設定するためにMIDI(ミディ)というデータ形式で保存します。

このため、MIDI形式で保存ができるMIDIトラックを作成します。

MIDI形式は、楽譜の様なデータです。

このため、どんな音にするかを表す音色(おんしょく)が決まっていません。

なので、MIDIトラックでは、別途音色の設定をする必要があります。

打ち込みをするためのトラックは、「MIDIトラック」と「インストゥルメントトラック」の2種類があります。

「インストゥルメント」とは、「楽器」の意味です。

これらの違いは、MIDIトラックが楽譜のみデータである一方、インストゥルメンタルトラックは楽器の情報もセットになっているということです。

それぞれのメリットがあり、場合によって使い分けるといいです。

MIDIトラックやインストゥルメントトラックの作成方法・音色の設定方法は、下記の記事にまとめています。

「Cubaseの使い方【入門編】打ち込みで使う2種類のトラック」

MIDIイベントを作成する

トラックを作成したら、今度はメロディを打ち込むための「MIDIイベント」を作成します。

これは、メロディを書き込むための「紙」のようなものと考えていただければいいです。

楽譜を書くための、「真っ白い紙」のようなイメージです。

まず、画面上部にある、いろんなツールを選択できるところで「鉛筆ツール」を選択します。

鉛筆マークをクリックすると、「編集モード」になって、MIDIイベントを作成できるようになります。

次に、小節単位でMIDIイベントが作成できるよう、以下のようにスナップをオンに、グリッドの間隔を「小節」にします。

これをやっておけば、MIDIイベントが中途半端なところで始まったり、終わったりしなくなります。

次に、以下の様にMIDIイベントを作成したい小節でクリックします。

そして、クリックしたまま右に動かし、終了したい小節で離します。

上記の場合は、1小節目から8小節目までMIDIイベントを作成しています。

そのため、1小節目でクリックして、そのまま右に動かして8小節目のところで離しています。

ノートを打ち込む

次に、MIDIイベントを開いてMIDIノート(以下、ノート)を打ち込みます。

ノートは、楽譜で言うところの「音符」です。

まず、以下の様に矢印マークをクリックして、編集モードから選択モードに切り替えます。

この状態で、作成したMIDIイベントをダブルクリックして開きます。

もしくは、1度クリックして下記の様に選択されている状態で、キーボードの「Enterキー」を押してもいいです。

そうすると、以下の様なまっさらなピアノロールの画面が表示されます。

それでは、メロディを打ち込んでみましょう!

この画面でも、MIDIイベントを作成するときに使うツールは同じです。

ノートを追加するときは、鉛筆マークをクリックして、編集モードにします。

また、これもMIDIイベントの作成時と同じですが、中途半端な所にノートが入らないよう、スナップをオンにします。

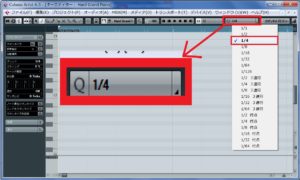

クオンタイズを設定する

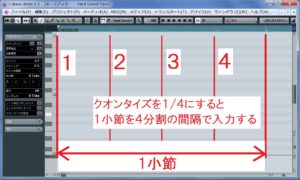

次に、どの位の間隔で打ち込みをするか、下記赤枠内の「クオンタイズ」を設定して決めます。

「クオンタイズ(Quantize)」とは「量子化する」という意味です。

分かりやすく言うと、打ち込みの間隔を決まった幅に強制的にするということです。

上記の「Q」となっているところをクリックすると、クオンタイズの間隔を指定できます。

例えば、クオンタイズが1/4なら、以下のように1小節を4分割するという感じになります。

ノート長を設定する

次に、打ち込むノートの長さを設定します。

クオンタイズはノートを置く間隔でしたが、こちらは音が鳴る長さです。

下記のように、「L」と書かれたところをクリックすると、ノート長を選択できます。

「L」は、「Length(レングス=長さ)」の頭文字ですね。

オススメの設定は、「クオンタイズとリンク」です。

これに設定すると、以下の様にクオンタイズで設定した間隔と、ノート長が同じになります。

クオンタイズ間隔とノート長を別にしてもいいですが、基本的にこの方が分かりやすくて便利です。

ノートを打ち込む

ここまで準備をしたら、上記のピアノロールの見方を意識して打ち込みをしていきます。

下記の赤枠内の、ピアノの鍵盤のようになっているところをクリックすると、音程を確かめることができます。

また、下記の視聴ボタンを押すと、実際に打ち込みをするとその音が鳴るようになります。

打ち込む音が頭の中でどんな音か分かればいいですが、そうでなけばこのボタンを押しておきましょう。

僕の場合、視聴ボタンをオンにして音を確かめながら打ち込みをしています。

→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分のDTM講座を受け取る

まとめ

ここまで説明してきたように、ピアノロールの画面を使うと感覚的に打ち込みをすることができます。

是非、試して下さい。

僕のサイトではこの記事以外にも、Cubaseの操作方法について詳しく解説した記事を数多く掲載しています。

ただ、個別の記事を読んでいてもなかなか全体の流れはつかみづらいと思います。

そこで、

僕のサイトに載っている知識やテクニックを、順番に見ていくだけで学ぶことができる

Cubaseで思い通りの音楽を作るための合計15本の動画レッスンを無料でプレゼントしています。

5年以上の時間をかけて僕が培った、DTMの作曲ノウハウをすべて説明した、他にはない大ボリュームの動画レッスンとなっています。

僕自身、専門的な音楽の勉強や楽器演奏の経験の無いところから、社会人になって作曲ができるようになりました。

そのため、一切経験がない方でも安心して見ることができる内容になっています。

作曲に興味をお持ちでしたら、是非チェックしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。