耳で音楽を聴いて、パソコンなどで再現する「耳コピー」。

略して、耳コピ。

これができるようになると、作曲能力が格段に上昇します。

聴いた曲のメロディやリズムなど、中身が手に取るように分かるようになり、それを自分のものにできるからです。

僕は、一切楽器演奏をしない、楽譜もまともに読めない状態で、耳コピをきっかけに作曲に目覚めました。

そして、今では耳コピのスキルを活かして、あらゆる曲が作れるようになり、アレンジの仕事や作曲指導の仕事ができています。

魅力的な耳コピですが、特に難関なのが低音を担当するベースです。

これが、中々聴き取れません。

ベースがうまく聴き取れなくて、イライラした経験はありませんか?

僕は、あります。超あります(笑)

今でも、ベースを聴き取るのはなかなか大変です。

ですが、試行錯誤の末、「ベースめっちゃ聴き取れる!!」と思えるようになった方法をいくつか見つけました!

なので、あなたにその便利なテクニックを紹介したいと思います。

これでもう、ベースの聴き取りは怖くない!

↓記事の内容を、動画でも説明しています。画面中央の再生ボタンを押して、ご覧ください。

→パソコンだけで音楽が作れるようになるための無料動画レッスン(全15回・合計6時間21分)

何でベースはよく聞こえないか?

そもそも、何でベースは聴き取りにくいのでしょうか?

原因がわかれば、どうすれば聴きやすくできるのかが分かってきます。

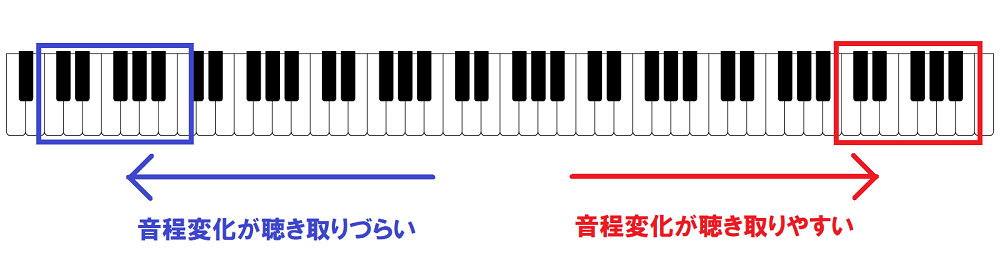

ベースが聴き取りにくいのは主に、人間の聴覚は低い音程ほど鈍感になっているのが原因です。

同じ音量であっても、高音の方が敏感に聴こえるのです。

もし、ピアノで同じ「ドレミファソラシド」を演奏したら、ピアノの一番左端の方で弾くより右端の方で弾いた方が音程の違いが聴き取りやすいです。

実際の音で確認してみましょう。

↓は、ピアノの左端に近い鍵盤で「ドレミファソラシド」を鳴らした時の音です。

↓は、ピアノの右端に近い鍵盤で「ドレミファソラシド」を鳴らした時の音です。

いかがでしょうか?

低音に近づくほど、かなり音が不鮮明に聴こえてくることが分かると思います。

逆に、ピアノの右端に近づく、つまり音が高くなっていくほど、聴き取りやすくなっていきます。

まったく同じメロディでも、これだけ音の聞こえ方が違ってきます。このように、低音ほど音の高さの区別がつきにくくなります。

また、ベースのメロディは基本的に、曲の中であまり目立たないような音量設定にされているのも原因の1つです。

これは、メインメロディを引き立てるためにそのようになっています。

これらの原因に対する、ベースの耳コピのコツをお伝えします。

→パソコンだけで音楽が作れるようになるための無料動画レッスン(全15回・合計6時間21分)

ベースの耳コピ(音取り)のコツ

曲のピッチを1~2オクターブ上げる

ベースは低い音なので、これを聞きやすくするには、聴き取りやすい高さに上げてしまうのが効果的です。

曲全体のピッチ(音の高さ)を1オクターブ上げると、ベースの音が聴き取りやすい音程まで持ち上がるので、かなり耳コピがしやすくなります。

1オクターブ上げた音は、例えば「ド」の音であれば、「ド→レ→ミ→ファ→ソ→ラ→シ→ド」と上げていった次の「ド」の音です。

曲全体のオクターブを上げるには、作曲ソフトや音楽再生アプリを使えば手軽に行うことができます。

カラオケボックスで、「キーチェンジ」をやる要領です。

1オクターブを上げるのは、ピアノの鍵盤で言うと12個右隣の鍵盤に移動することなります。

鍵盤1つ右に移動すると、「半音」上がることになります。

なので、1オクターブを上げる場合は半音12個上げればいいことになります。

1オクターブでもいいですし、場合によっては2オクターブ(半音24個)上げてもいいです。

ほんと、これをやるだけでかなり聴きやすくなります!

実際のベースの音で聴いてみると…

↓元のベースの音

↓1オクターブ上げたベースの音

↓2オクターブ上げたベースの音

いかがでしょうか?

オクターブを上げるほど、かなりメロディがクリアに聴こえるようになってくることが分かると思います。

これを踏まえて、実際の楽曲でも同じようにオクターブを上げてみると…

↓元の楽曲

↓1オクターブ上げた楽曲

どうでしょうか?

埋もれていたベースの音が、持ち上がってクリアに聴こえてきたと思います。

このように、オクターブを上げることによって、聴き取りにくかったベースの音がかなり聴き取りやすくなります。

イコライザーを使って、低音の音量を目立たせる

こちらは、先ほどの方法よりちょっと難しいです。

先ほどはピッチを上げるというアプローチでしたが、こちらは「ベースの低い音だけ目立たせる」というものです。

これによって、メインメロディに対して、目立たず裏側に隠れていたベースのメロディが聴き取りやすくなります。

それには、作曲ソフトや、音楽再生アプリなどに搭載されている「イコライザー」機能を使用します。

イコライザーは、周波数に対して音量を調整できるものです。

周波数は、音の高さを表すものといっていいです。

イコライザーを使えば、ベースから発せられる低い高さの音だけを目立たせて、聴き取りやすくすることができます。

ベースが出せる音の音域は、大体30Hzから300Hzの間です。

Hz(ヘルツ)とは、音の高さの単位のことで、1分間あたり空気を何回振動させるかを表します。

高い音ほど、空気を振動させる回数が多くなります。

音域とは、音の高さの範囲のことです。

イコライザーによって、ベースの音域の音量を大きくするか、それ以外の音を小さくします。

これにより、ベースの耳コピがしやすくなります。

以下は、ベースの音域だけ音量を大きくした場合です。

元の楽曲の音と比べて聴いてみましょう。

↓元の楽曲

↓ベースの音域の音量を上げた楽曲

ベースの音量が際立って聴こえることで、通常よりも聴き取りやすくなっていると思います。

イコライザーの画面では下記のように、ベースの音域の音量をブーストしています。「ブーストする」とは、イコライザーによって指定した音域の音量を上げることです。

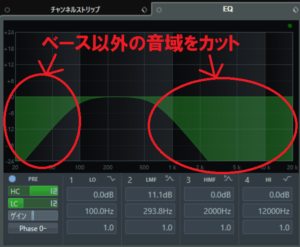

以下は、ベースの音域以外の音量を小さくした場合です。

こちらも、元の楽曲の音と比べて聴いてみましょう。

↓元の楽曲

↓ベース以外の音域の音量を下げた楽曲

ベース以外の楽器の音が、こもって聴こえる感じになり、ベースの音がより聴こえるようになっていると思います。

イコライザーの画面では下記のように、ベース以外の音域の音量をカットしています。「カットする」とは、イコライザーによって指定した音域の音量を下げることです。

このように、イコライザーを使ってもベースの音を聴き取りやすくすることができます。

→パソコンだけで音楽が作れるようになるための無料動画レッスン(全15回・合計6時間21分)

まとめ

ここまで説明してきたように、ベースの耳コピは、下記の対策を取るとやりやすくなります。

・曲の音程を1~2オクターブ上げる

・イコライザーを使って、低音の音量を目立たせる

これらを実際にやってみると、かなりベースの音が聴き取りやすくなります。

是非、試してください。

僕のサイトではこの記事以外にも、パソコン1台で自由に音楽を作る方法を数多く紹介しています。

ただ、記事数は200を超える量となっています。

そこで、

僕のサイトに載っている知識やテクニックを、順番に見ていくだけで学ぶことができる

DTM作曲に役立つ合計15本・6時間21分を超える動画レッスンを無料でプレゼントしています。

5年以上の時間をかけて僕が培った、DTMの作曲ノウハウをすべて説明した、他にはない大ボリュームの動画レッスンとなっています。

僕自身、専門的な音楽の勉強や楽器演奏の経験の無いところから、社会人になって作曲ができるようになりました。

そのため、一切経験がない方でも安心して見ることができる内容になっています。

作曲に興味をお持ちでしたら、是非チェックしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。