電子楽器で、キーボードと呼ばれるものと、シンセサイザーと呼ばれるものがあります。

電気店で見かけるこれらの楽器、一見よく似ていて見分けがつかないこともあると思います。

僕も、以前はこの2つの違いがよく分かりませんでした。

しかし、今では色々調べてみたり、実際にシンセサイザーを扱ったりする中で、その違いがよく分かるようになりました。

そこで今回は、キーボードとシンセサイザーの違いについて説明します。

↓記事の内容を、動画でも説明しています。画面中央の再生ボタンを押して、ご覧ください。

→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分のDTM講座を受け取る)

キーボードとシンセサイザーについて

キーボードとシンセサイザーの違いを理解するために、まずそれぞれの言葉が何を指すのか知っておくと分かりやすいです。

キーボードとは?

キーボードとは、日本語で「鍵盤」を意味します。

ピアノを演奏するための、白鍵盤と黒鍵盤の横長のやつです。

キーボードは鍵盤そのものを指しますが、ピアノのように鍵盤を使って演奏する楽器全般も指します。

つまり、ピアノやオルガン、エレクトーンなどもすべて「キーボード」です。

広い意味では、鍵盤のついた楽器はキーボードのくくりになります。

しかし、一般的には電子ピアノやエレクトーンといった、電子楽器を特にキーボードと指すことが多いです。

その意味では、実は鍵盤がついているシンセサイザーは「キーボード」のくくりになります。

シンセサイザーとは?

シンセサイザーの例

一方、シンセサイザーとは、音を作り出す機能を持った機械のことを指します。

シンセサイザーは、「シンセサイズ(synthesize)」という言葉から来ています。

シンセサイズは日本語で、「合成する」という意味です。

音を合成する機械なので、「シンセサイザー」です。

「音を作る」のに、「合成する」という言葉が使われているのはちょっと不思議ですよね。

これは、シンセサイザーが元々どのように音を作り出していたかに由来します。

そもそも音というのは、振動であり、波です。

この波が空気を伝わって、私たちの耳に届き、音として聴こえます。

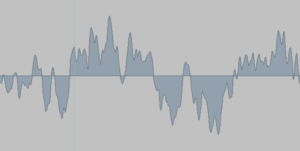

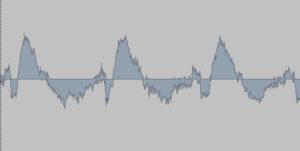

この波の形(=波形)によって、以下の様にピアノやバイオリンなど、様々な音色の違いが生まれます。

ピアノの波形の例

バイオリンの波形の例

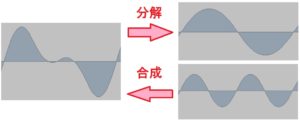

波には、どんな複雑な形のものでも、最もシンプルな波に分解できるという性質があります。

また、分解された波は合わせると、元の形に戻ります(下図参照)。

このことから、「最もシンプルな波を沢山合わせれば、どんな音も作ることができる!」という考えのもと作り出されたのがシンセサイザーです。

沢山の波を合成(シンセサイズ)して、新しい音を作るので「シンセサイザー」なんです。

また、合成されて作り出された音は、様々なシンセサイザーの調整機能によって、変化させることができます。

このように、音を作り出すことができる機能があれば、シンセサイザーです。

ただ、一般的によく知られているのは、鍵盤がついているものと思います。

しかし、シンセサイザーには他にも、鍵盤がついていないものや、パソコン上のソフトウェアとして使えるものもあります。

パソコン上で使えるシンセサイザーは、ソフトウェアなので、「ソフトシンセ」と呼ばれます。

ソフトシンセの例

僕は、主にこういったソフトシンセを使っています。

また、人間の歌声を作り出すことができる、「初音ミク」を代表とする「ボーカロイド」も、ソフトシンセの一種です。

→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分のDTM講座を受け取る)

シンセサイザーとキーボードの違いは?

ここまでの説明で、シンセサイザーといえど、鍵盤がついていればキーボードでもあると言えます。

そのため、明確な違いを上げるとすれば、「音を作り出す機能が付いているかどうか」と言えます。

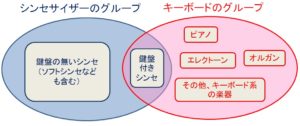

音を作り出す機能がついていればシンセサイザーですし、そうでなければシンセサイザーではありません(下図参照)。

上の青枠内のものはシンセサイザーで、赤枠の内で青枠と重なっていないところが、キーボードです。

→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分のDTM講座を受け取る

鍵盤付きシンセサイザーとキーボードの簡単な見分け方

楽器店に行くと、一見するとシンセサイザーとキーボードは良く似ていて、見分けがつきにくいと思います。

特に、今後シンセサイザーやキーボードを購入しようとしている方は、きちんと見分けられないと、欲しいものと違うものを買ってしまう可能性がありますので注意が必要です。

シンセサイザーとキーボードの簡単な見分け方は、商品名を見ることです。

商品名に「シンセサイザー」と書いてあれば、それは間違いなくシンセサイザーです。

逆に、商品名に「キーボード」と書いてあれば、それはキーボードだったり、シンセサイザーだったりします。

なぜなら、キーボードのくくりの中にシンセサイザーが含まれるからです。

その他の見分け方としては、「高機能かどうか」です。

シンセサイザーは、音を作り出す機能があり、音を加工する機能があるため、高機能になっています。

例えば、「ピッチベンド」と言って、音の高さを変化させる機能がついていることがあります。

この機能を使うことによって、音の高さを揺らす「ビブラート」と呼ばれる効果を生み出すことができます。

一方、キーボードは、通常あらかじめ用意された音を選んで出すのが基本です。

そのため、シンセサイザーほど多彩の音を出すことはできません。

ただ、キーボードでも多くの機能を搭載しているものが登場してきているため、キーボードとシンセサイザーの区別は曖昧になっていきています。

シンセサイザーとキーボードの見分け方をまとめると、シンセサイザーが欲しいなら商品名に「シンセサイザー」と書いてあれば間違いないです。

逆に、そこまで高機能を求めていないのであれば、商品名に「キーボード」と書かれていて、シンプルな機能になっているものを選ぶといいです。

その上で、お店の人に聞いてみると、なお確実です。

→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分のDTM講座を受け取る)

まとめ

ここまで説明してきたように、キーボートとシンセサイザーの違いは、それぞれが何を指しているのかを理解すると分かりやすいです。

今回お話したことを知っておけば、2つの違いが明確になり、購入するときも迷わなくなります。

購入時は、今回お話したシンセサイザーとキーボードの違いを意識してみてください。

僕のサイトではこの記事以外にも、パソコン1台で自由に音楽を作る方法を数多く紹介しています。

ただ、記事数は200を超える量となっています。

そこで、

僕のサイトに載っている知識やテクニックを、順番に見ていくだけで学ぶことができる

DTM作曲に役立つ合計15本・6時間21分を超える動画レッスンを無料でプレゼントしています。

5年以上の時間をかけて僕が培った、DTMの作曲ノウハウをすべて説明した、他にはない大ボリュームの動画レッスンとなっています。

僕自身、専門的な音楽の勉強や楽器演奏の経験の無いところから、社会人になって作曲ができるようになりました。

そのため、一切経験がない方でも安心して見ることができる内容になっています。

作曲に興味をお持ちでしたら、是非チェックしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。