ボーカルミックスでは、様々なエフェクトを使用します。

エフェクトは、音に様々な効果や加工を与えるものです。

多くのエフェクトの中で、EQ(イコライザー)の使用頻度は高いです。

しかし、ボーカルミックスを始めたばかりの場合、EQをどのタイミングで使っていいのか迷うと思います。

他にも数多くのエフェクトが使われる中、それぞれどんな順番で使うべきなのか、人によって意見がまちまちだからです。

僕も、パソコンで作曲を行うDTMをはじめたばかりの頃は、EQを使うタイミングがよく分かりませんでした。

というか最初は、そもそもエフェクト使う順番を意識していなかったために、思うようなミックスが出来ていませんでした。

しかし、現在は何曲も作ったり、DTMの勉強をしたりする中で、EQを使うタイミングが分かるようになりました。

そこで今回は、ボーカルミックスにおいて、EQや他のエフェクトを使用する順番について説明します。

↓記事の内容を、動画でも説明しています。画面中央の再生ボタンを押して、ご覧ください。

→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分の動画講座を受け取る

もくじ

エフェクトをかける順番の重要性

DTMでエフェクトを使うとき、適用する順番によって結果が変わります。

そのため、より的確に得たい効果を求めるには、エフェクトをかける順番も意識する必要があります。

例えば、エフェクトの中でリミッターと呼ばれるものがあります。

これは、音割れを回避するために、一定の音量を超えないように音量制限をかけるものです。

音割れとは、DTMで表現できる最大音量を超えてしまい、音が歪んで汚くなってしまう現象です。

極端な例を言えば、ボーカル音源にリミッターをかけた後で、何かしら音量を上げてしまうようなエフェクトをかけたらアウトです。

せっかくリミッターで制限した音量を、その後でまた上げてしまったら、また音割れが発生してしまうからです。

このため、リミッターを使った後に、音量を上げるようなエフェクトを使うべきではありません。

このように、エフェクトを使う順番は非常に重要になってきます。

→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分の動画講座を受け取る

ボーカルミックスにおけるEQを使うタイミングは?

それでは、ボーカルミックスにおいてはEQはどのようなタイミングで使うのがいいのでしょうか。

実はこれは、「自分の求める結果が得られれば、何でもいい。」と言ってもいいです。

「それじゃ何も分からないよ!」と、言われるかもしれません。

しかし、本質としては、

「自分が求める結果を明確にして、それに向かって自分なりに使うエフェクトの種類や使用する順番を決める」

というものだと思います。

そのため、人によってエフェクトをかける順序はまちまちになるのです。

とは言え、何かしらの指針や基本的な考え方が分からないと、ミックスを進めにくいのは確かです。

なので、僕がこれまでDTMをやってきた中でうまくいったと感じた、EQを使うタイミングの考え方について説明します。

EQでノイズ処理や、不要な音をカットするなら最初に行う

ボーカルミックスをする上で、歌声と関係ない不要な音である「ノイズ」が乗っていることがあります。

「ブウウーーーン」という感じの低い音や、「サーーーーーー」という感じの高い音が一定に鳴っている類のノイズは、EQで抑制することができます。

これは、このようなノイズが一定の周波数を持っているため行うことができます。

EQを使って、ピンポイントにノイズの周波数を指定して、音量を下げることができるからです。

周波数は、音波が1秒間に何回空気を振動させるかの数値です。

これが高いほど、音程としては高く聴こえます。

そのため、周波数は音の高さとも言えます。

それで、EQでは目立ったノイズを処理したり、歌声と関係ない周波数の音をバッサリ落とすことができます。

よくやるのは、ボーカルの声の一番低い音程よりも低い音を、カットするというものです。

で、こういう処理は一番最初にやるのがいいです。

なぜかというと、先に他のエフェクトをかけてしまうと、ノイズや不要な周波数の音が増幅されてしまうことがあるからです。

これは、ボーカルにエフェクトをかけるのを「お化粧」と思うと分かりやすいです。

お化粧をする前って、顔の汚れをきれいに落としますよね。

顔にゴミや汚れがついていたら、化粧品がちゃんと顔に乗らないです。

ボーカルミックスも同じように、声を美しくしていくためのエフェクトをかける前段階として、不要なノイズや周波数の音をまずはじめに除去します。

こうすることで、本来処理したいボーカルの音だけが残り、以降のエフェクトの効果が一層際立っていきます。

EQでボーカルの声質を調整するなら、空間系エフェクトをかける前に行う

次に、EQを使って、ボーカルがどんな歌声で歌っているのかの声質を調整するなら、空間系エフェクトをかける前の方が自然です。

空間系エフェクトは、音に奥行きを持たせたり、響きを与えたりして、音が鳴っている場所を再現するものです。

声質の調整は、例えば、低めの音を調整して声の太さを変化させたり、高めの音を調整して声の明るさを変化させたりといったことです。

EQで声質の調整してから、空間系エフェクトをかけるという流れがなぜ自然と言えるのか?

それは、実際に音が鳴って聴こえるまでの状況を考えると分かりやすいです。

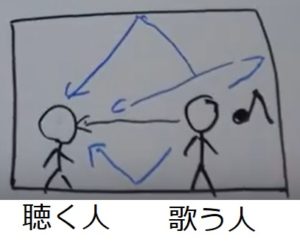

例えば、ある空間でボーカルが歌っている状況があるとします。

このとき、ボーカルが歌っている声がまず聴こえます。

そして、そのあとにボーカルの声が壁から反響して、遅れて聴こえてきます。

下記の通り、黒い線が歌う人から直接聴こえてくる音で、青い線が壁から反射して後から聴こえてくる音です。

空間系エフェクトによって作られるのは、後から聴こえてくる、壁から反射して聴こえる音です。

空間系エフェクトによって作られるのは、後から聴こえてくる、壁から反射して聴こえる音です。

上記の図では、青い線の音です。

空間系エフェクトをかけるということは、歌っている人から直接聴こえてくる声に、壁からの反射音を追加した状態を再現するということです。

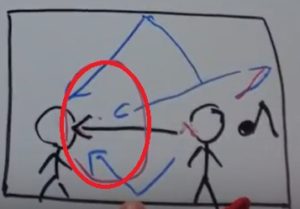

ここで、空間系エフェクトをかけてから、ボーカル音源の声質をEQで調整する場合を考えます。

もしそうすると、本来のボーカルの声と、壁から反響してきた音を同時にEQで加工することになります(下図)。

赤丸内の、元の音と反射音が合成された音にEQをかけることになる

赤丸内の、元の音と反射音が合成された音にEQをかけることになる

しかし、本来は、ボーカルの口から発せられた音の声質を、EQで加工しようとしているはずです。

それなら、壁に反響する前のボーカルの声をEQで加工して、その声が壁から反射してくるようにした方が、実際の現象と合っています。

このため、EQで声質の調整をしてから、空間系エフェクトを使用した方が自然に聴こえるし、思ったような加工がしやすいです。

もちろん、空間系エフェクトで音の響きを作った後にEQを使う場合もあります。

しかし、それは声質の調整というより、壁からの反響音も含めた、全体的なバランスを整えるために使っている場合が多いです。

例えば、低音が弱いからそこを強調して、聴きやすい音にするといった感じです。

→無料:DTM作曲するための全てを解説した全15回・合計6時間21分の動画講座を受け取る

まとめ

ここまで説明してきたように、ボーカルミックスにおけるEQの使用タイミングにはある程度の考え方があると言えます。

ただ、最終的な答えは自分で作っていくものと思います。

人それぞれ、自分が作りたい音や曲のイメージが違ってくるからです。

是非、今回説明した内容を活かして、理想のボーカルミックスにトライしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。