作曲をする上で、相対音感というものを耳にしたことがあると思います。

相対音感とは、2つの音の音階の差を相対的に感じ取る力です。

これを鍛えることにより、作曲能力が飛躍的に身に付きます。

そして、そのためには耳で聞いた音楽を、作曲ソフトなどで再現してコピーするのが最良の方法です。

僕は、この方法によって相対音感が身に付き、作曲する力を身につけることができました。

そこで今回は、なぜ作曲をするために相対音感が必要なのか?

また、相対音感を鍛えるために、なぜそのような方法が最良の方法と言えるのかを説明します。

↓記事の内容を、動画でも説明しています。画面中央の再生ボタンを押して、ご覧ください。

→パソコンだけで音楽が作れるようになるための無料動画レッスン(全15回・合計6時間21分)

作曲に相対音感が必要な理由

相対音感は、ある音を聴いたときの音階が、基準となるもう1つの音の音階に比べて、低いか・同じくらいか・高いかを感じ取る力のことです。

例えば、「ド」の音階を聴いたときに、基準となるもう1つの「ド」の音の音を聴いて、「同じ高さの音だ!」と判断する力です。

他にも「ファ」の音階を聴いたなら、基準の「ド」の音と比較して、より高い音階と判断できる力です。

つまり、2つの音の音階の、上下関係を感じ取る力と言ってもいいです。

そして、作曲をするには、この相対音感を身に着けるのが大切です。

なぜ、そのように言えるのか?

それは、作曲、つまりメロディを作るとはどういうことなのかを考えるとよく分かります。

メロディを作るということは、ある音階の音が鳴ってから、どのように音程が移り変わっていくのかを決めるということです。

メロディは最初に鳴った音から、音程が上がったり、下がったりしながら流れていきます。

このメロディを決定するのは、最初に鳴った音を基準とした、相対的な音階の変化です。

「最初の音からどう音が移り変わっていくか」が大切なので、はじまりの音の音階は何でも構いません。

その証拠に、以下の様な「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」というメロディを考えてみます。

↓「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」のメロディ

このメロディのすべての音階を1つ高くすると、最初の音は「レ」になります。

音階としては、「レ・ミ・ファ♯・ソ・ラ・シ・ド♯」となります。

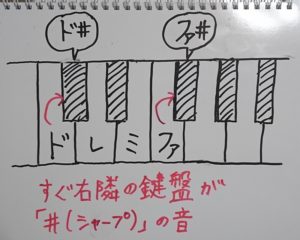

「♯(シャープ)」がつくと、通常よりも半音だけ高い音になります。

半音上がるということは、下記の通り、ピアノで言えば右隣の鍵盤の音になるということです。

以下のメロディは、先ほどのメロディの音をすべて1音階アップしたものです。

一度、聴いてみてください。

↓「レ・ミ・ファ♯・ソ・ラ・シ・ド♯」のメロディ

全体の音程が上がったため、最初と少し聴こえる印象は変わりますが、やはり「ドレミファソラシド」と同じようなメロディとして聴こえると思います。

これは、「キー」を変更したということです。

「キー」は、曲全体の音程の高さのことです。

よく、カラオケでちょっと曲の音程が高すぎて歌えなくて、「キーチェンジ機能」で音程を低くするといったことがあると思います。

「キーを変更する」とは、これと同じことです。

このように、最初の音の高さに関わらず、それに続く音の高さが相対的に変化する様子によって、メロディが形作られます。

先ほどの例では、2つのメロディは、最初の音から音程が高くなっていく様子が同じなのです。

つまり、メロディを作るということは、音の相対的な変化の仕方を作っていくということです。

このため、相対的な音の変化を感じ取って表現するために、相対音感を鍛えていくことが大切となります。

→パソコンだけで音楽が作れるようになるための無料動画レッスン(全15回・合計6時間21分)

曲をコピーすることで、相対音感が鍛えられる理由

それでは、なぜ耳で聴いた曲を作曲ソフトなどで再現、コピーをする(通称、「耳コピ」と言います)と相対音感が鍛えれるのでしょうか。

耳コピをすると、既存の曲を真似して同じメロディを自分で作ることになります。

その過程で、メロディがどのような音程変化になっているか理解することができます。

メロディを理解して真似するためには、どの程度音階が上がったり、下がったりしたのか、正確に聴き取る必要があります。

そのためには、耳に全神経を集中させなれけばなりません。

高い集中力を維持していると、耳の感覚がどんどん研ぎ澄まされていくのです。

これによって、どれ位音程が上がったり、下がったりしたかを敏感に感じ取ることができるようになります。

これは、絵を上手に描くために、風景を模写することに似ています。

絵を上手に描きたいと思ったら、最初は身の回りの物や風景を、目で見たまま紙に模写します。

自分の好きな漫画のキャラクターを、真似して描く人もいます。

このとき、目で見たものを細かいところまで正確に理解するために、視覚に全神経が集中します。

そうしなければ、目の前に見えているものがどんな形や色になっているか理解できず、自分で描くことができないからです。

耳コピも同じように、耳で聴いた音楽がどのような音程の変化になっているかを、集中して聴いて理解する必要があります。

うまく聴き取れないところがあれば、何十回と繰り返し聴くことになります。

最初は苦労しますが、それを繰り返していくと、耳で聞いた音程の変化を正確に感じ取ることができるようになります。

これによって、相対音感が自然と鍛えられていくのです。

→パソコンだけで音楽が作れるようになるための無料動画レッスン(全15回・合計6時間21分)

音楽をコピーするスキルは、作曲のスタート地点

このように、耳コピができるようになると相対音感が磨かれ、作曲能力の基礎が身についていきます。

ただし、それだけではすぐに作曲ができるようにはなりません。

なぜなら、作曲とは、自分が思い描いたオリジナルのメロディを作り出し、表現することだからです。

ただ、それにはまず他人が作った音楽作品を真似して作り、そこからオリジナリティを作っていくことになります。

これも、先ほど説明した絵を描く場合とよく似ています。

絵がうまくなるには、とにかく最初は模写をします。

そして、まず見たままに絵を描くという技術を身につけます。

そして、そこから少しずつ自分らしさを出して、オリジナルの絵を描いていくことができるようになります。

作曲も同じで、最初は誰かが作った音楽作品を真似して作ります。

そうすると、メロディの成り立ちや作り方が段々と体に染みついていきます。

そして徐々に、「自分だったらこうするな」という気持ちが沸き上がってきます。

そのとき、あなたは「オリジナルの曲を作りたい!」という欲求に駆られることでしょう。

そして、まずは単一のメロディを作り出すことになります。

それだけ作るだけでも、もちろん立派な作曲です。

まずはそこから、作曲がスタートします。

ただ、もしあなたが普段自分が聴くような、歌と伴奏が入った音楽を作りたいならそれだけでは足りません。

メインメロディに、その他の楽器をバランスよく追加していく必要があります。

そして、より本格的な曲にしていくには、パソコンで作曲を行う「DTM」の知識を身に着けていく必要があります。

僕は、全くの素人の状態から、DTMで歌入りの曲を作り上げる技術を、何年もかけて身に着けることができました。

その知識やテクニックを、ゼロから具体的に解説した、一般公開していない合計15本・6時間21分を超える動画レッスンを無料でプレゼントしています。

まとめ

今回は、作曲において相対音感を磨く必要性と、そのためには耳コピを行うのが最も効果的であると説明しました。

これらのことを意識していると、オリジナルの曲を自由に作る道筋がハッキリしてきます。

ただ、しっかりとした音楽作品を作り上げるには、この記事で解説した内容以外にも多くのことを学ぶ必要があります。

現在、DTM作曲に役立つ合計15本・6時間21分を超える動画レッスンを無料でプレゼントしているので、これを活用して、思うままにオリジナル曲を作れる、最高に楽しい気分を味わってください。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。